これまでわたしたちが取り組んできた調査から、組織(企業等)と障害者の相互理解を促進するためには「対話」(ダイアローグ)が有効であることが明らかになりました。本研修では、知的・発達障害のある人の合理的配慮や合理的配慮をめぐる対話について、当事者と組織いった両者の視点から理解を深める内容になっています。

(公社)日本発達障害連盟 会長 小澤 温

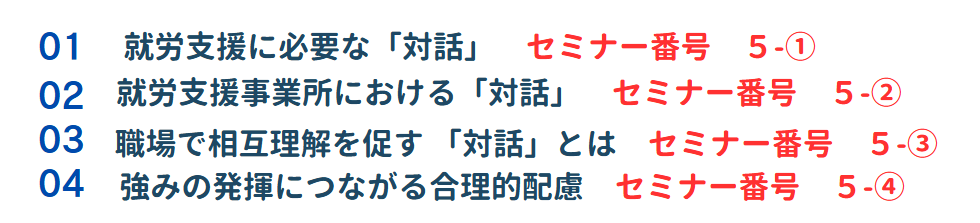

01 就労支援に必要な「対話」

就労支援事業所における支援の難しさと可能性

就労支援事業所では、利用者一人ひとりが持つ背景や価値観、経験が異なるため、支援者と利用者が「分かり合う」ことには独特の課題が伴います。これには、それぞれが抱える主観フィルター(メンタルモデル)が大きく関わっています。支援者は、利用者の視点や考え方を理解しようとする一方で、自分自身のメンタルモデルに基づいた支援方針が影響を及ぼす場合があります。

分かり合えなさの正体

「分かり合えなさ」は、支援者と利用者が異なるメンタルモデルを持つことから生じることがあります。このため、双方が互いの考えや価値観に触れ、その違いを理解しようとするプロセスが必要です。このプロセスを通じて、誤解を減らし、より効果的な支援環境を築くことが可能になります。

適切な学習モデルの選択

利用者にとって適切な学習モデルを選ぶことは、支援の質を向上させる上で非常に重要です。個々のニーズや目標に合わせて柔軟な学習方法を提供することで、利用者は自己効力感を高め、より良い成果を実現する可能性が高まります。例えば、実務を通じた学びを重視するアプローチや、グループでの共同作業を促進する学習スタイルなど、利用者の特性に応じた方法を検討することが求められます。

・よい学習をした事例・ダイアローグ(対話)の進め方等

講師 中尾文香氏 NPO法人ディーセントワーク・ラボ 代表理事 「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」を目指し、特に、障がい者が社会の中で役割があって働きがいが得られるよう、障がい者と社会をつなげる活動を行う。企業や就労支援事業所等に対して障がい者雇用・就労コンサルや研修等を実施。社会福祉士。博士(社会福祉学)

02 就労支援事業所における「対話」 -具体的な支援について-

・賃金向上の鍵となる事業所内でのコミュニケーション

賃金向上を目指す就労支援において、事業所内での円滑なコミュニケーションは欠かせない要素です。従業員間で意見やアイデアを共有し、連携することで、質の高い製品やサービスを安定的に供給する体制を築くことができます。

・実例紹介:一般社団法人村 ワーカーズホーム

一般社団法人村 ワーカーズホームでは、障害者就労支援B型事業として、コーヒー農園からカフェまで一貫したコーヒー作りを実践しています。このプロセスでは、従業員同士が積極的に意見交換を行い、課題解決のために協力しています。この事業所内でのコミュニケーションの結果、地域社会に質の高いコーヒー製品を提供するとともに、従業員の賃金向上にも成功しています。

連携の重要性

事業所内でのコミュニケーションの質を高めることで、各従業員の力を最大限に引き出し、全体の生産性向上を実現します。その結果として、製品やサービスの品質が向上し、安定した供給が可能になります。これが、賃金向上を支える重要な基盤となっています。

・実例紹介:農業と福祉の融合ソルファコミュニティ TEAM VILLAGE

ソルファコミュニティ TEAM VILLAGEでは、就労継続支援A型・B型事業所として「農業」と「福祉」を掛け合わせた「農福連携」の取り組みを行っています。この活動は、障害を持つ人々がその特性に応じて働き、社会の一員として活躍できる場を提供することを目的としています。

合理的配慮とミーティングの重要性

活動の基盤となるのは、従業員一人ひとりに合わせた合理的配慮です。ミーティングを通じて、個々の特性に応じた整理の方法を見つけ出し、最適な支援を提供しています。従業員が安心して意見を共有し、自分の気持ちを言語化するプロセスを支援することで、チーム全体の連携を深め、課題を共に乗り越えていきます。

具体的な支援の好例

例えば、農作業に従事する際にそれぞれの役割を分かりやすく整理し、効率的かつ安全に作業を進める方法を共有しています。また、障害を持つ従業員が自らの特性に基づいた働き方を見つけ、達成感を得られる環境を提供することが重要です。

ソルファコミュニティの「農福連携」の取り組みは、社会的な意義と実用性を兼ね備えたモデルとして、農業と福祉の新たな可能性を広げています。

講師 濱松若葉氏 津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 助教 本質的な仕事参加を可能にする合理的配慮のあり方や、「能力」観について関心をもち、障害就労現場でのフィールドワークを続けている。

講師 仲本 順子氏 株式会社ソルファコミュニティ サービス管理責任者 ミッションである「共に楽しみ、共に成長し、共に新しい未来を造る」を実現するために、障がいのある人の人間的・社会的・職業的成長を促進するための支援を考えながら実践している。

03 職場で相互理解を促す 「対話」とは

障害者雇用における「対話」の重要性

障害者雇用において、「対話」は単なる言葉のやり取りを超え、深い意味と価値を持ちます。対話のプロセスを通じて、一人ひとりが自己を理解し、他者を知ろうとする姿勢を育むことができます。このような相互理解は、職場環境の改善や働きやすさの向上につながり、持続可能な雇用体制の基盤を築きます。

「対話」を通じて相互理解を育む

「対話」の第一歩は、自分自身を知ることから始まります。自身の価値観や考え方を振り返り、相手との違いを受け入れることで、相互理解の土壌を作り上げることが可能です。また、「聴く」ことと「話す」ことを等しく重視し、お互いの共通点を大切にしつつも、異なる視点を尊重する対話が求められます。

障害者雇用における「対話」の実践

職場では、価値観の相違や特性に基づく課題がある中で、「対話」を通じて解決策を見出すことができます。例えば、ミーティングや個別面談を通じて率直な意見交換が行われる環境を作り出し、それぞれの特性を最大限に活かした働き方を共同で模索する取り組みが重要です。このような対話が、働きやすさやチームワークを向上させる鍵となります。

「対話」のもたらす可能性

障害者雇用における「対話」は、職場全体の調和と成長を促進します。相互理解が深まることで、従業員一人ひとりが安心して働ける環境が整備され、職場全体の生産性と活力を向上させることが期待されます。

講師 片山優美子氏 長野大学社会福祉学部教授 博士(社会福祉学)。精神保健福祉士・社会福祉士。国立の精神保健研究所で、重度精神障がい者の社会復帰に関する研究に従事。地域の機関での相談や病院でのアウトリーチの実践経験も持つ研究者。

04 強みの発揮につながる合理的配慮

対話を通じて合理的配慮を実現する

合理的配慮は、障害者が企業内でその能力を最大限に発揮できる環境を整えるために不可欠な要素です。対話を通じて、従業員一人ひとりのニーズや特性を理解し、それに基づいた支援方法を共に考えるプロセスは、合理的配慮を実際に機能させる鍵となります。

自己理解と自己決定の課題

対話が果たす役割のひとつに、自己理解を深める支援があります。自身の強みや課題を理解することで、より良い自己決定を行う力が養われます。しかし、自己決定には、時に周囲からの支援や適切な助言が必要です。対話を通じて、個々の意思決定を支援する環境を築くことが大切です。

強みを生かして活躍するとは?

強みを生かすためには、職場環境が個々の能力を最大限に引き出す工夫を備えている必要があります。対話を通じて個々の才能や特性を明確にし、企業内での役割や働き方を調整することで、従業員が活躍できる基盤が生まれます。

企業での合理的配慮の調整

合理的配慮の調整においても、対話は重要な役割を果たします。企業内では、従業員の声を積極的に聴き、合理的配慮の具体的な実施方法を柔軟に調整する姿勢が求められます。例えば、作業環境の工夫や職務内容の再構築などを通じて、従業員が働きやすい状況を作り出すことが可能です。

対話がもたらすもの

対話による支援は、職場の調和と成長を促進します。従業員同士の相互理解が深まることで、信頼関係が構築され、チーム全体の生産性や満足度が向上します。また、対話を通じて合理的配慮を機能させることにより、従業員が安心して働ける環境を作り出すことができます。

講師 高橋亜矢子氏 株式会社プーカー ミドルマネージャー 作業療法士、訪問型職場適応援助者。民間企業、就労移行支援事業所等を経て、2021年より現職。民間企業の障害者雇用課題の解決に向けて、支援サービス企画及び、マネジメント支援、当事者への個別相談支援、業務遂行支援サービスを統合的に提供している。

内容

| 配信期間 | 【1】2025年8月1日(金)~2025年10月31日(金)まで ① 就労支援に必要な「対話」 8月1日(金)~9月30日(火) ② 就労支援事業所における「対話」 -具体的な支援について 8月1日(金)~9月30日(火) ③ 職場で相互理解を促す 「対話」とは 9月1日(月)~10月31日(金) ④ 強みの発揮につながる合理的配慮 9月1日(月)~10月31日(金) 【2】2025年11月3日(月)~2026年1月5日(月)まで 全話同時配信 ① 就労支援に必要な「対話」 2025年11月3日(月)~2026年1月5日(月) ② 就労支援事業所における「対話」 -具体的な支援について 2025年11月3日(月)~2026年1月5日(月) ③ 職場で相互理解を促す 「対話」とは 2025年11月3日(月)~2026年1月5日(月) ④ 強みの発揮につながる合理的配慮 2025年11月3日(月)~2026年1月5日(月) |

|---|---|

| お申込期間 | 即日お申込可能です。 但し配信期間は上記の期間となります。 各話配信中はお申込可能ですが配信期間の延長はございませんのでご注意ください。 |

| 参加形式 | オンデマンド配信 ご登録のメールアドレス宛にアクセス先のご案内をお送りいたします |

| 会場 | オンライン上で限定公開 |

| 定員 | 定員はございません |

| 参加対象者 | 発達障害医療、福祉、教育、行政関係、保護者 他 |

| 参加費 | ①~④各話 3,300円 ※賛助会員割引きはございません。 |

| 主催 | 公益社団法人 日本発達障害連盟 |

- 視聴される方の理由によるキャンセルにつきまして、ご入金後の払い戻しはできかねますので予めご了承ください。

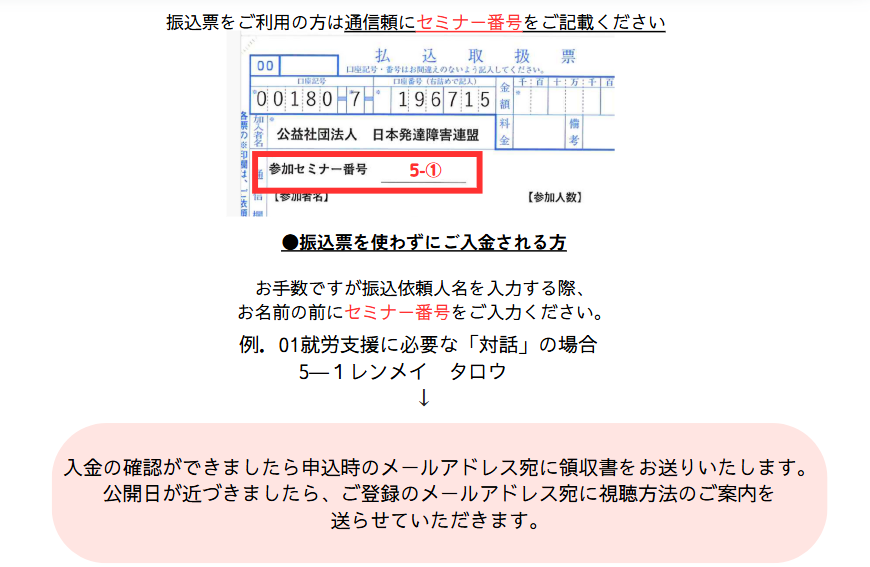

- 2週間以内にご入金ください。ご入金が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。

- お申し込みの取り消しはできませんが、代理の方の視聴は可能です

- 準会員、賛助会員割引適用は、構成団体とは別になります。ご注意ください。

お申し込み方法

※お申込はこちらの専用フォームにご入力ください。

受講にあたっての注意事項

- 講義資料の無断共有はお止めください(SNSや他サイトへのアップロードは禁止)

- 講義の録音・録画の無断公開はお止めください

- 安定したインターネット環境でご視聴ください

- 質問がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください

お問い合わせ先

| 名称 | 公益社団法人 日本発達障害連盟 セミナー担当 |

|---|---|

| 所在地 | 〒114-0015 東京都北区中里1-9-10 パレドール六義園北 402号室 |

| 電話番号 | 03-5814-0391 |

| FAX | 03-5814-0393 |